Nota: 10

10.1 De la guerra de la Independencia al Sexenio Revolucionario

- La guerra de la Independencia (1808-1813)

En la guerra de la Independencia, los andaluces constituyeron Juntas de Defensa en Sevilla, Granada y otras ciudades, y la Junta Suprema central tuvo su sede en Cádiz por ser el último territorio que resistía a los franceses.

Durante la contienda se formaron en Andalucía guerrillas, como la del coronel Villalobos, que actuó en Almería y Granada; y la del alcalde de Otívar, en Granada. También aquí se organizó un ejército mandado por el general Castaños, que derrotó al francés del general Dupont en la batalla de Bailén (1808). Y el 24 de septiembre de 1810 se reunieron las Cortes de Cádiz, que elaboraron y aprobaron la Constitución de 1812.

- El reinado de Fernando VII (1814-1833)

En el reinado de Fernando VII, el liberalismo arraigó en aquellas ciudades donde la burguesía era importante. Este hecho originó numerosos levantamientos, como el protagonizado por Riego en Cabezas de San Juan (1 de enero de 1820) al frente de un ejército preparado para reprimir la independencia de las colonias americanas, que dio origen al Trienio Liberal. Durante la Década Ominosa se produjeron el pronunciamiento del general Torrijos (Málaga, 1831) y la condena a muerte de la granadina Mariana Pineda por bordar una bandera para los liberales de la ciudad (1831).

- El reinado de Isabel II y el Sexenio Revolucionario (1833-1874)

En el reinado de Isabel II muchos andaluces participaron en la política nacional, caso de Mendizábal y de los generales Narváez y Serrano.

La Revolución de 1868, que finalizó con el destronamiento de Isabel II, también se inició en Andalucía, con la sublevación en Cádiz del almirante Topete y los generales Prim y Serrano.

10.2 La desamortización y sus consecuencias

La desamortización provocó el aumento de la riqueza y poder de la alta burguesía y de la nobleza terrateniente, que compraron tierras desamortizadas. También benefició a parte de la clase media y a personas residentes en Madrid o que ocupaban cargos políticos. Frente a ellos, quedó un numeroso proletariado agrícola, compuesto por jornaleros sin tierras sumidos en la miseria.

El descontento del campesinado ante esta situación se expresó unas veces mediante la ocupación de tierras, caso de Casabermeja (Málaga, 1840), y otras a través de violentas agitaciones campesinas, como las ocurridas en Sevilla, Utrera y el Arahal (1854), realizadas por Sixto Cámara; y en Loja (1861), protagonizada por Pérez del Álamo. En el Sexenio Revolucionario, el campesinado andaluz se inclinó hacia el anarquismo.

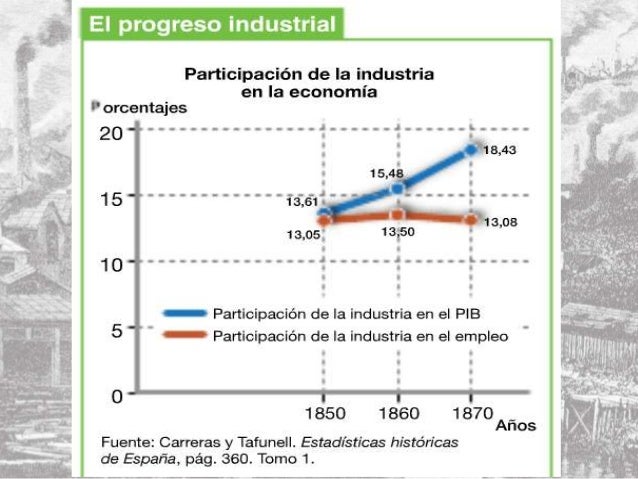

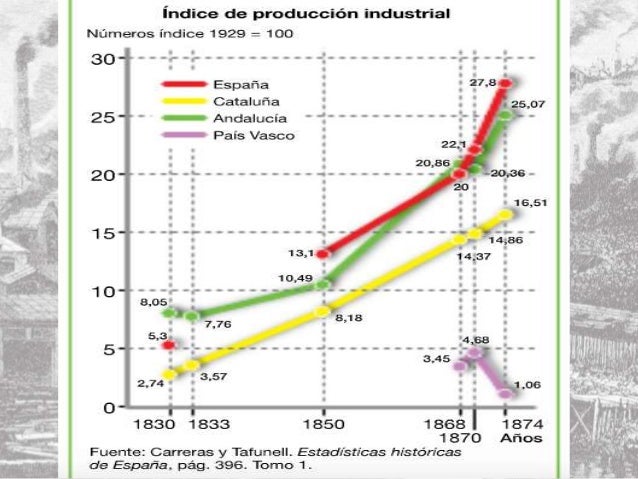

10.3 El proceso de industrialización

La minería andaluza ocupó un lugar predominante en el conjunto nacional hasta mediados del siglo XIX. En la región se explotaron minas de plomo en Linares (Jaén) y en la sierra Almagrera (Almería), cobre y piritas en Riotinto (Huelva) y hulla en Peñarroya-Pueblo Nuevo (Córdoba).

La siderurgia fue importante entre 1833 y 1866. Estuvo impulsada por Manuel Agustín de Heredia, en Marbella y Málaga; y por Narciso Bonaplata, en el Pedroso (Sevilla). También hubo ferrerías en la Garrucha (Almería). Pero, en general, usaban carbón vegetal y no pudieron competir con la siderurgia vizcaína, alimentada con carbón mineral.

La industria textil del algodón fue promovida por las familias Larios y Heredia en Málaga. Pero no pudo competir con la industria textil catalana y decayó a partir de 1880.

La red ferroviaria se instaló muy lentamente en Andalucía. En 1854 se inauguró el primer enlace entre Jerez y el Puerto de Santa María.

La industrialización en Andalucía

- Punto de embarque del mineral procedente de las minas de Riotinto. Inaugurado en 1876.

.jpg)

.jpg/1200px-Do%C3%B1a_Isabel_la_Cat%C3%B3lica_dictando_su_testamento_(Rosales).jpg)

.jpg/1200px-El_Quitasol_(Goya).jpg)

.jpg/350px-La_gallina_ciega_(Goya).jpg)

.jpg/1200px-Amalia_de_Llano_y_Dotres%2C_condesa_de_Vilches_(Federico_de_Madrazo).jpg)