Faltaba la etiqueta 0 Tercera evaluación

Falta alguna imagen

Falta el vocabulario

Dos faltas de ortografía

Nota: 5

1.4.2. El problema de las <reparaciones> alemanas y las deudas interaliadas.

En la conferencia de Paz de Versalles (1919) se puso fin a la Primera Guerra Mundial. En ella se impuso a Alemania unos pagos en concepto de "reparaciones" por el costo de la guerra y los daños ocasionados a los vencedores. La suma que debía pagar Alemania no se concretó, ya que Estados Unidos proponía que se fijara en la función de las capacidades del país, mientras los demás aliados, especialmente Francia, insistían en resarcirse de todos los costes de la guerra. en 1921, la suma se fijó definitivamente en 132 000 millones de marcos-oro, una cifra imposible de pagar. Efectivamente, los pagos no se efectuaron y en 1923 Francia ocupó la región alemana de Rhur, un importantísimo centro industrial. Para solucionar la inestabilidad creada, en 1924 se reunió un comité interaliado que elaboró el plan Dawes, el cual fijaba la suma real que debía pagar Alemania anualmente.

Para cubrir los pagos, Alemania tuvo que recurrir sobre todo a los créditos, de manera que las reparaciones que se pagaran se costearan con los cuantiosos préstamos norteamericanos solicitados a mediados de los años veinte.

Unido al problema de las reparaciones aparecía el de las deudas interaliadas, que había surgido en el transcurso de la Primera Guerra Mundial.

Estados Unidos había concedido grandes créditos para la compra de material de guerra, de forma que en el año 1919 era acreedor de Inglaterra, Francia, Italia y otros países europeos por un importe total de unos 9500 millones de dólares. Las naciones deudoras deseaban unir el problema de sus débitos con el de las reparaciones alemanas, sosteniendo que se consideraban obligados a pagar solo en la medida en que Alemania abonara las reparaciones

Así se creó una especie de circuito de intercambio: Alemania obtenía capitales estadounidenses para pagar las reparaciones a los aliados, y estos, con ese dinero, pagarían las deudas contraídas con Estados Unidos durante la guerra. De este modo, el dinero que salía del mercado norteamericano volvía a él. Esto hizo que Alemania y Europa fueran muy vulnerables ante cualquier descenso en los créditos estadounidenses, situación que ya comenzó a darse en 1928, cuando parte de los capitales de Estados Unidos se retiraron a Europa atraídos por la especulación en la Bolsa neoyorquina de Wall Street. Este descenso culminaría con la quiebra bursátil de Nueva York en 1929.

1.4.3. La inestabilidad alemana. Los problemas del sistema monetario internacional.

Durante todo el siglo XIX la primera potencia económica mundial fue Gran Bretaña y el peso de sus exportaciones e importaciones fue tal que, unido a la equivalencia libra-oro —una libra podía cambiarse automáticamente por cierta cantidad de oro-, la mayor parte del comercio internacional se hacía en libras. En la práctica, el sistema patrón-oro, hasta la Primera Guerra Mundial, fue un sistema patrón-libra, cuya estabilidad facilitó la fuerte expansión de la producción y el comercio internacionales.

Ahora bien, la Primera Guerra Mundial supuso para Inglaterra la pérdida

de su estatus como primera potencia mundial. Ese papel lo Vino a ocupar

Estados Unidos, que prestó dinero a los países beligerantes y se convirtió en

su gran acreedor. Durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial

se efectuó una gran redistribución de las reservas de oro y de los capitales internacionales, abandonando Europa y dirigiéndose a Estados Unidos. Nueva

York se convirtió entonces en uno de los centros económicos mundiales,

en detrimento de Londres. El dólar se erigió en la única moneda aceptada

libremente como medio de pago; era la única que tenía una equivalencia,

una paridad, con el oro.

Gran Bretaña no aceptó la situación que la desplazaba e intentó restaurar

el papel de Londres y de la libra como centros económicos mundiales.

Nos encontramos así con dos países compitiendo. para que su moneda fuera la básica en los intercambios internacionales: Estados Unidos, potencia emergente, con grandes reservas de oro, y Gran Bretaña, potencia que resistía a dejar de serlo, con reservas de oro en descenso.

En este contexto se reunió la Conferencia Monetaria Internacional (Génova, 1922), con la intención de poner orden en el sistema monetario internacional. Se estableció entonces el sistema patrón de cambios-oro, sustituyendo al patrón-oro. Su principio básico era que dos monedas clave -dólar y libra- volvían al patrón-oro, con lo que los demás países podían tenerlas en reserva -ahorradas- igual que el oro. Esas dos monedas serían convertibles en oro, y el resto de monedas, convertibles en dólares y libras.

Mostrando entradas con la etiqueta Ligero. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Ligero. Mostrar todas las entradas

domingo, 15 de abril de 2018

1.4. Los síntomas de inestabilidad económica.

Faltaba la etiqueta 0 Tercera evaluación

Falta alguna imagen

Falta el vocabulario

Tres faltas de ortografía

Nota: 4

Esta próspera situación económica hizo que la cifra de paro fuera muy baja, en torno al 2%, y que el nivel de vida fuera elevado, comparado con los demás países del mundo: la población americana, que suponía el 6% de la población mundial, consumía alrededor del 75% del caucho y del petróleo o el 25% del azúcar.

Falta alguna imagen

Falta el vocabulario

Tres faltas de ortografía

Nota: 4

Esta próspera situación económica hizo que la cifra de paro fuera muy baja, en torno al 2%, y que el nivel de vida fuera elevado, comparado con los demás países del mundo: la población americana, que suponía el 6% de la población mundial, consumía alrededor del 75% del caucho y del petróleo o el 25% del azúcar.

Pese a este panorama de expansión y optimismo, había aspectos de la economía estadounidense que no funcionaban de una manera satisfactoria.

Así, la prosperidad de asentaba sobretodo en una serie de industrias: radio, aparatos domésticos, automóvil y las industrias auxiliares correspondientes. Por contra, otros sectores industriales se resintieron de una manera acusada. Los ferrocarriles comenzaron a tener problemas ante la competencia que le planteaban los transportes por carretera. También sufrían la industria textil y la del carbón, ya que este era progresivamente sustituido por la electricidad como fuente de energía.

En cuanto a precios, se produjo un acentuado desequilibrio entre los precios de los productos agrícolas y los de los productos industriales. Los primeros tendían a la baja, a lo que contribuyó el hecho de que los países europeos restauraran su agricultura una vez finalizada la guerra, mientras que los precios de los segundos se incrementaban. Esta situación repercutió en la pérdida de poder adquisitivo de los agricultores y, por tanto, en la distribución de la demanda de los productos manufacturados.

Estos aspectos favorecieron la aparición de la crisis de 1929. Pese a todo, la prosperidad norteamericana se propagó al resto del mundo a través de las importaciones de productos y de los préstamos al exterior.

1.4. Los síntomas de inestabilidad económica.

Durante los años veinte, una serie de síntomas de inestabilidad económica ya vaticinaban la gran crisis de 1929.

1.4.1. El crecimiento económico desmesurado de los años veinte. El nacionalismo económico.

La producción de bienes, sobre todo a partir de 1925, superaba las necesidades reales de la población. De este modo, varias son las causas que explican que la oferta fuera mayor que la demanda.

En el caso de Estados Unidos, la distribución de la renta y de la riqueza eran muy desiguales. Durante los años 20, el 5% de la población recibía la tercera parte de la renta de toda la nación. Así, la mayoría de la población no tenia poder adquisitivo, perdía capacidad de consumo y esto posibilitaba que la demanda de bienes se contrajera, es decir, se hiciera mas pequeña.

Por otra parte, en la mayoría de los países de la Europa occidental el desempleo era sorprendentemente alto, en comparación con los niveles anteriores a 1914. Solo Estados Unidos se salvaba de esta situación con un índice de paro medio del 4%.

Evidentemente, el alto número de parados disminuyó la capacidad de consumo y redujo la demanda: el obrero parado tenía menos posibilidades de consumo que el obrero activo.

Esta contracción de la demanda, en buena lógica, hubiera arrastrado a los precios a la baja. Sin embargo, esto no sucedió. Los precios se mantuvieron, ya que las empresas se repartían el mercado y unificaban precios, con la clara intención de evitar la competencia.

Ahora bien,la producción no se detuvo, con lo que ante la disminución de la demanda se crearon enormes stocks -bienes producidos pero no vendidos-, ya que a las empresas no les interesaba que salieran al mercado, pues entonces los precios se desplomarían.

Este mantenimiento "artificial" de los precios se produjo sobre todo en los bienes manufacturados, mientras que los precios agrícolas cayeron, ya que los acuerdos mencionados anteriormente no afectaban a la producción agrícola. Esto, unido a una sucesión de buenas cosechas, hizo que los stocks agrícolas también se acumularan.

La caída de los precios agrícolas supuso entonces la reducción de los beneficios de los agricultores, una gran parte de la población, y por tanto, un descenso de su poder adquisitivo. Esta fue otra de las causas de contracción de demanda.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que los focos internacionales de producción y consumo variaron durante la Primera Guerra Mundial y después de esta. Aparecieron nuevos países industrializados -Japón, Australia, Canadá...- que ante la ausencia de importaciones europeas -el Viejo Continente estaba en guerra- potenciaron una industria propia.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, esas nuevas industrias no desaparecieron, con lo que la producción global de productos manufacturados aumentó. A esto debemos sumar la reconstrucción de la economía europea, que producía, tanto en industria como en agricultura, niveles parecidos a los de antes de la Primera Guerra Mundial.

En definitiva, la contracción de la demanda, unida a la reconstrucción de las economías europeas, al avance industrial de países como Japón, Australia o Canadá, al incremento de la producción agrícola de países de economía basada en el monocultivo- Centroamérica, Sudamérica- y la expansión norteamericana, hizo que la producción mundial aumentara por encima de las posibilidades de consumo de la época, originándose así una situación de superproducción de la que los stocks fueron claro síntoma.

Ante esta situación, la única manera de que la industria nacional no desapareciera frente a la competencia exterior sería la adopción de medidas proteccionistas, centradas, sobre todo, en el establecimiento de derechos arancelarios. Algo parecido sucedió en el terreno agrícola. Son de destacar los casos de Gran Bretaña y de Estados Unidos por el potencial económico de ambos países.

Gran Bretaña, que siempre había abogado por el librecambio, aprobó en 1921 la Ley de Salvaguarda de las Industrias y la Ley de Importación, que protegían determinados sectores de la industria británica. En Estados Unidos, por su parte, aumentaron enormemente los derechos arancelarios en 1922.

En definitiva, todos los estados hacían cuanto estaba en sus manos para proteger sus economías frente a las amenazas del exterior, frenando así el comercio internacional y creando tensiones económicas entre países.

1.4. Los síntomas de inestabilidad económica.

Durante los años veinte, una serie de síntomas de inestabilidad económica ya vaticinaban la gran crisis de 1929.

1.4.1. El crecimiento económico desmesurado de los años veinte. El nacionalismo económico.

La producción de bienes, sobre todo a partir de 1925, superaba las necesidades reales de la población. De este modo, varias son las causas que explican que la oferta fuera mayor que la demanda.

En el caso de Estados Unidos, la distribución de la renta y de la riqueza eran muy desiguales. Durante los años 20, el 5% de la población recibía la tercera parte de la renta de toda la nación. Así, la mayoría de la población no tenia poder adquisitivo, perdía capacidad de consumo y esto posibilitaba que la demanda de bienes se contrajera, es decir, se hiciera mas pequeña.

Por otra parte, en la mayoría de los países de la Europa occidental el desempleo era sorprendentemente alto, en comparación con los niveles anteriores a 1914. Solo Estados Unidos se salvaba de esta situación con un índice de paro medio del 4%.

Evidentemente, el alto número de parados disminuyó la capacidad de consumo y redujo la demanda: el obrero parado tenía menos posibilidades de consumo que el obrero activo.

Esta contracción de la demanda, en buena lógica, hubiera arrastrado a los precios a la baja. Sin embargo, esto no sucedió. Los precios se mantuvieron, ya que las empresas se repartían el mercado y unificaban precios, con la clara intención de evitar la competencia.

Ahora bien,la producción no se detuvo, con lo que ante la disminución de la demanda se crearon enormes stocks -bienes producidos pero no vendidos-, ya que a las empresas no les interesaba que salieran al mercado, pues entonces los precios se desplomarían.

Este mantenimiento "artificial" de los precios se produjo sobre todo en los bienes manufacturados, mientras que los precios agrícolas cayeron, ya que los acuerdos mencionados anteriormente no afectaban a la producción agrícola. Esto, unido a una sucesión de buenas cosechas, hizo que los stocks agrícolas también se acumularan.

La caída de los precios agrícolas supuso entonces la reducción de los beneficios de los agricultores, una gran parte de la población, y por tanto, un descenso de su poder adquisitivo. Esta fue otra de las causas de contracción de demanda.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que los focos internacionales de producción y consumo variaron durante la Primera Guerra Mundial y después de esta. Aparecieron nuevos países industrializados -Japón, Australia, Canadá...- que ante la ausencia de importaciones europeas -el Viejo Continente estaba en guerra- potenciaron una industria propia.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, esas nuevas industrias no desaparecieron, con lo que la producción global de productos manufacturados aumentó. A esto debemos sumar la reconstrucción de la economía europea, que producía, tanto en industria como en agricultura, niveles parecidos a los de antes de la Primera Guerra Mundial.

En definitiva, la contracción de la demanda, unida a la reconstrucción de las economías europeas, al avance industrial de países como Japón, Australia o Canadá, al incremento de la producción agrícola de países de economía basada en el monocultivo- Centroamérica, Sudamérica- y la expansión norteamericana, hizo que la producción mundial aumentara por encima de las posibilidades de consumo de la época, originándose así una situación de superproducción de la que los stocks fueron claro síntoma.

Ante esta situación, la única manera de que la industria nacional no desapareciera frente a la competencia exterior sería la adopción de medidas proteccionistas, centradas, sobre todo, en el establecimiento de derechos arancelarios. Algo parecido sucedió en el terreno agrícola. Son de destacar los casos de Gran Bretaña y de Estados Unidos por el potencial económico de ambos países.

Gran Bretaña, que siempre había abogado por el librecambio, aprobó en 1921 la Ley de Salvaguarda de las Industrias y la Ley de Importación, que protegían determinados sectores de la industria británica. En Estados Unidos, por su parte, aumentaron enormemente los derechos arancelarios en 1922.

En definitiva, todos los estados hacían cuanto estaba en sus manos para proteger sus economías frente a las amenazas del exterior, frenando así el comercio internacional y creando tensiones económicas entre países.

lunes, 9 de abril de 2018

Diario de clase 66

Falta de ortografía

Error en la recogida de información

Nota: 6

Hoy día 9 de abril el profesor ha comenzado la clase repartiendo varios folios, apartados para subirlos al blog. Estos se les darán el próximo día a las personas que han estado de excursión, los que ni hayan ido a esta no tendrán opción de subir nota con estos apartados.

Después de esto, nos fuimos a la página 164. Esta habla sobre la edad de oro (golden age) que es la conocida entre los siglos XVI-XVII, y la edad de plata (silver age) la conocida en el siglo XX. También habla de Santiago Ramón y Cajal, el primer y último español que ha recibido un Premio Nobel de ciencias. Antoni Gaudi, el arquitecto creador de la Sagrada Familia, que murió joven atroprllado por un tranvía.

Los dirigibles. Sirvieron como medio de transporte de un país a otro, fueron la tecnología más avanzada en los años 20. En los años 30, se sustituyeron por los aviones al producirse un importante accidente de trafico con uno de los dirigibles.

Mujer peinándose, de Julio González.

En la página 166 se habla de los siguientes pintores:

Inspirados en el impresionismo:

Joaquín Sorolla: "Children in the sea" y "Y todavía dicen que el pescado es sano"

Inspirados en el expresionismo:

Francisco Hurrino: "Tablao Flamenco"

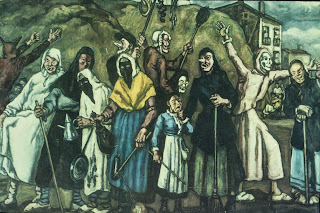

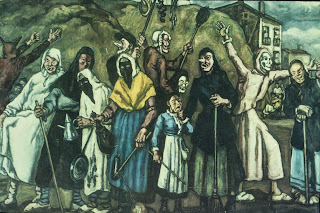

José Gutiérrez Solana: "El entierro de las sardinas"

Inspirados en el cubismo:

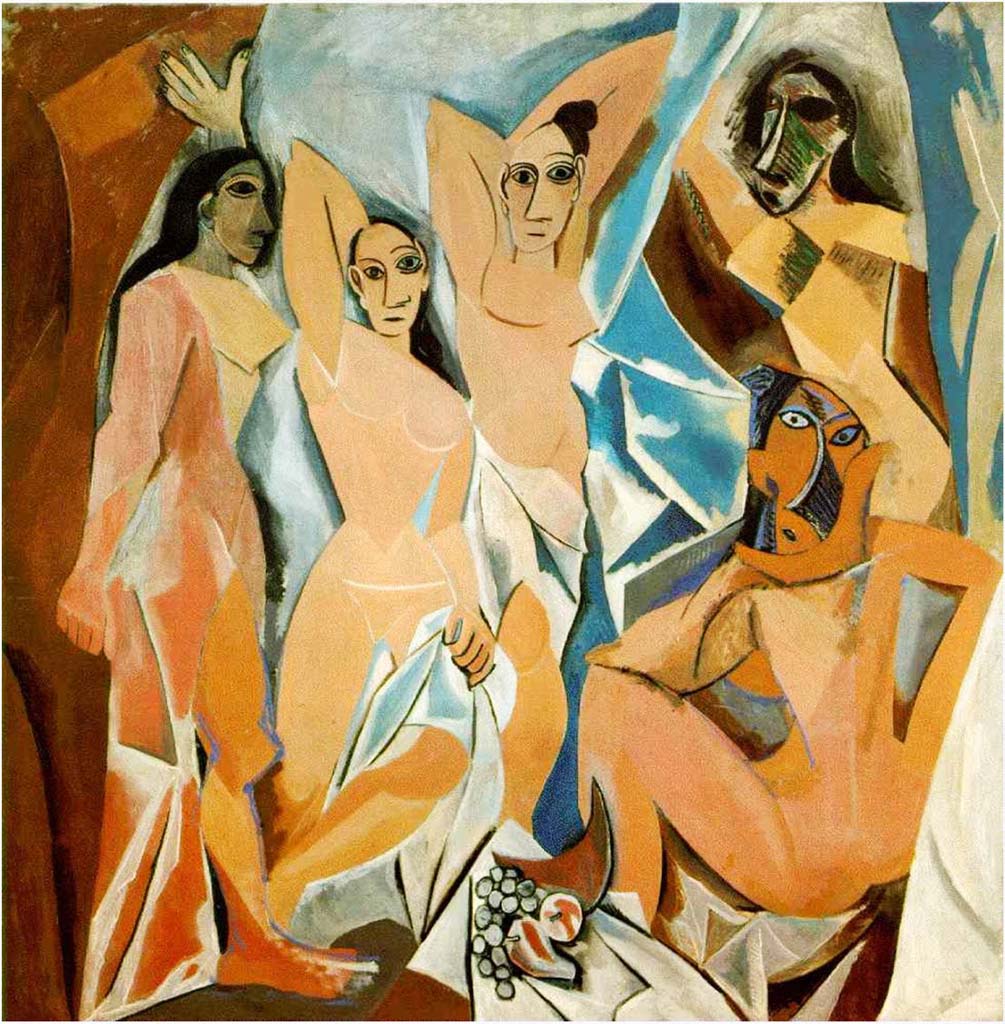

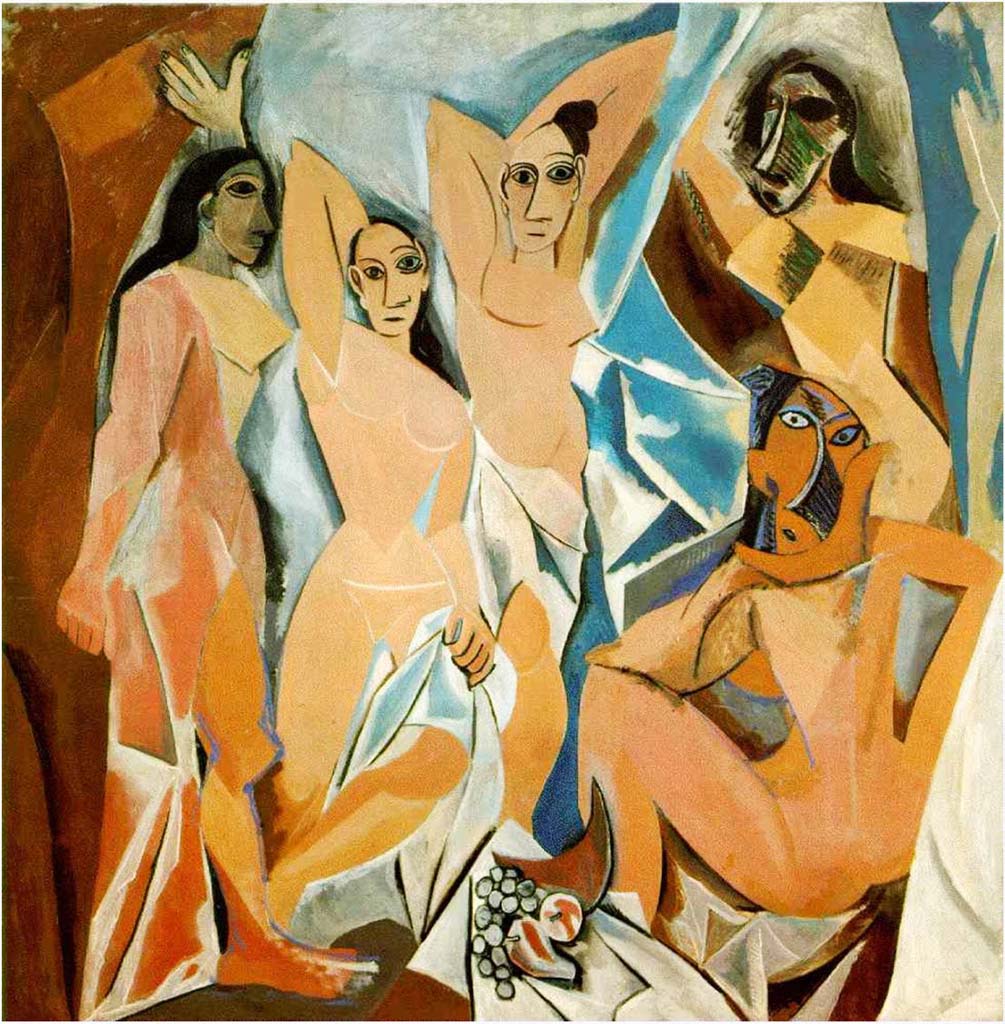

Pablo Picasso: "Science and charity".

-Blue period

-Rose period

También se destacan los artistas:

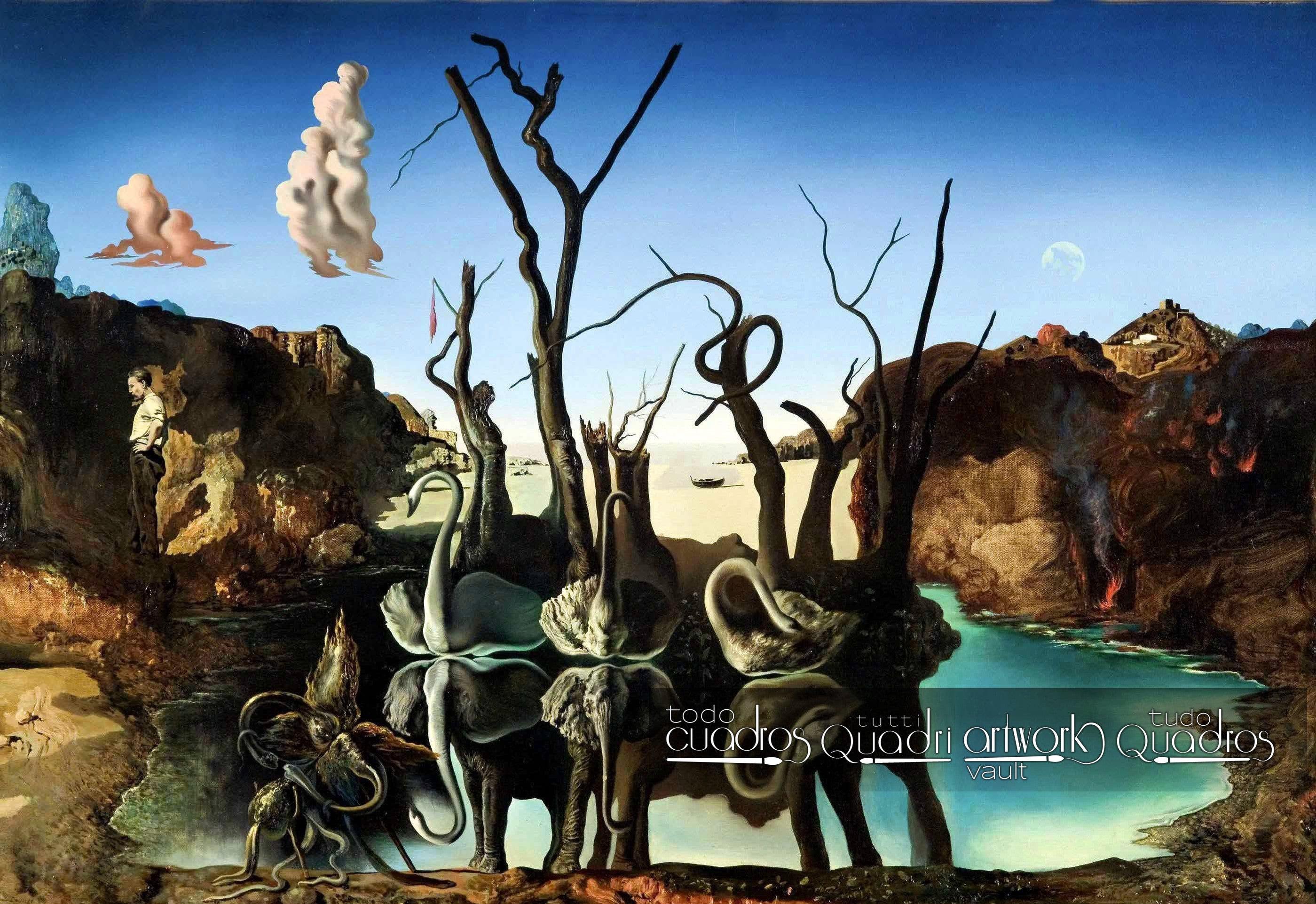

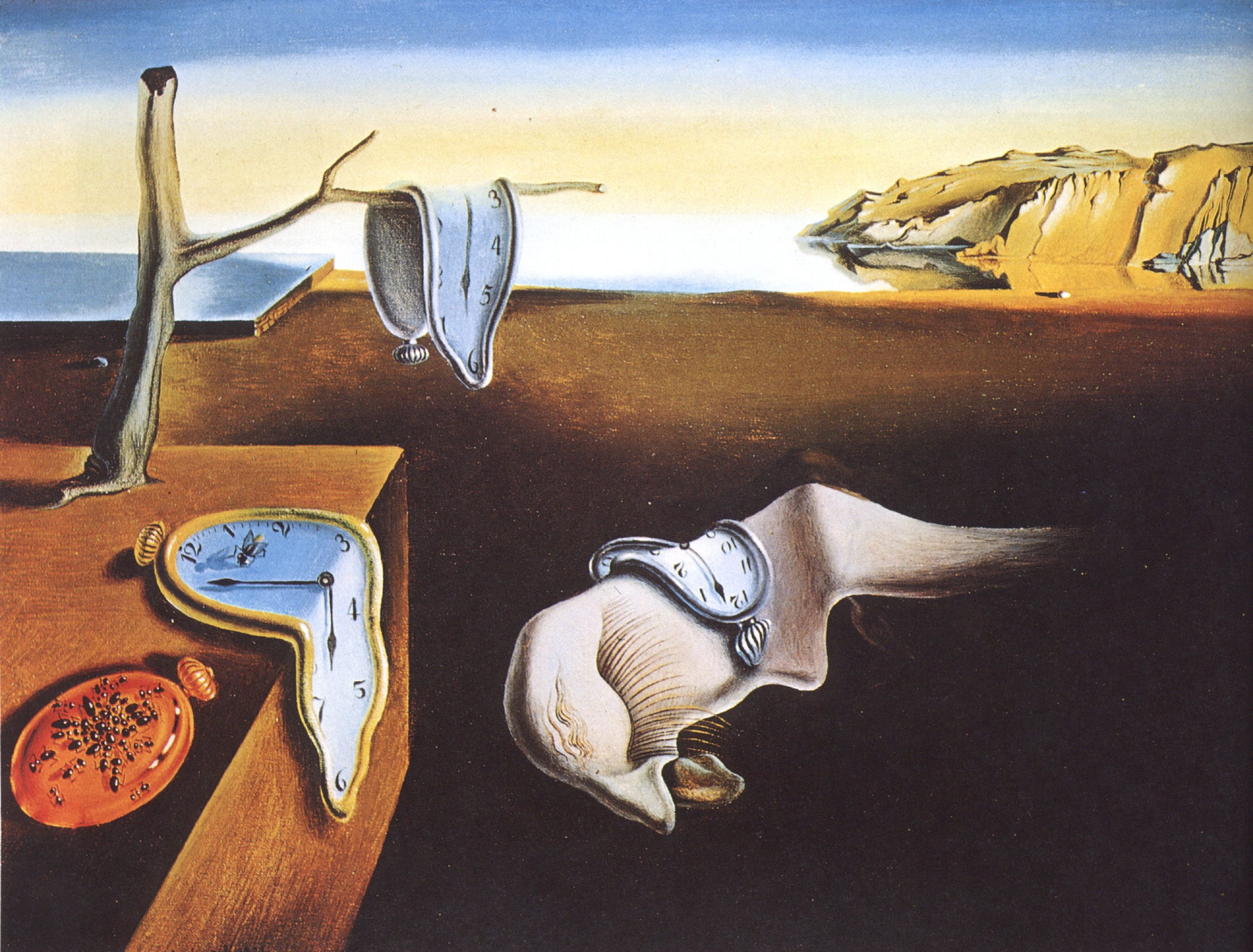

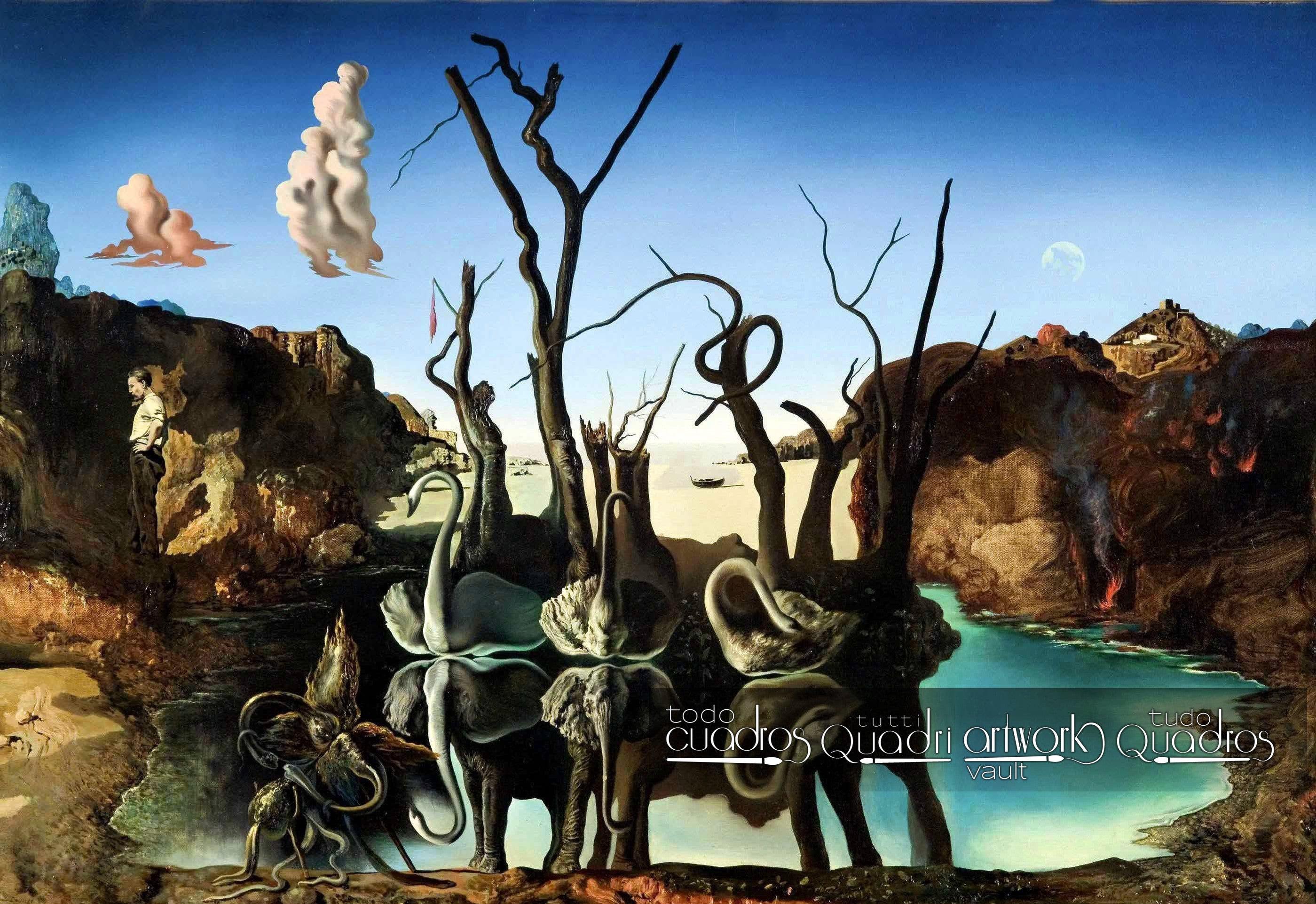

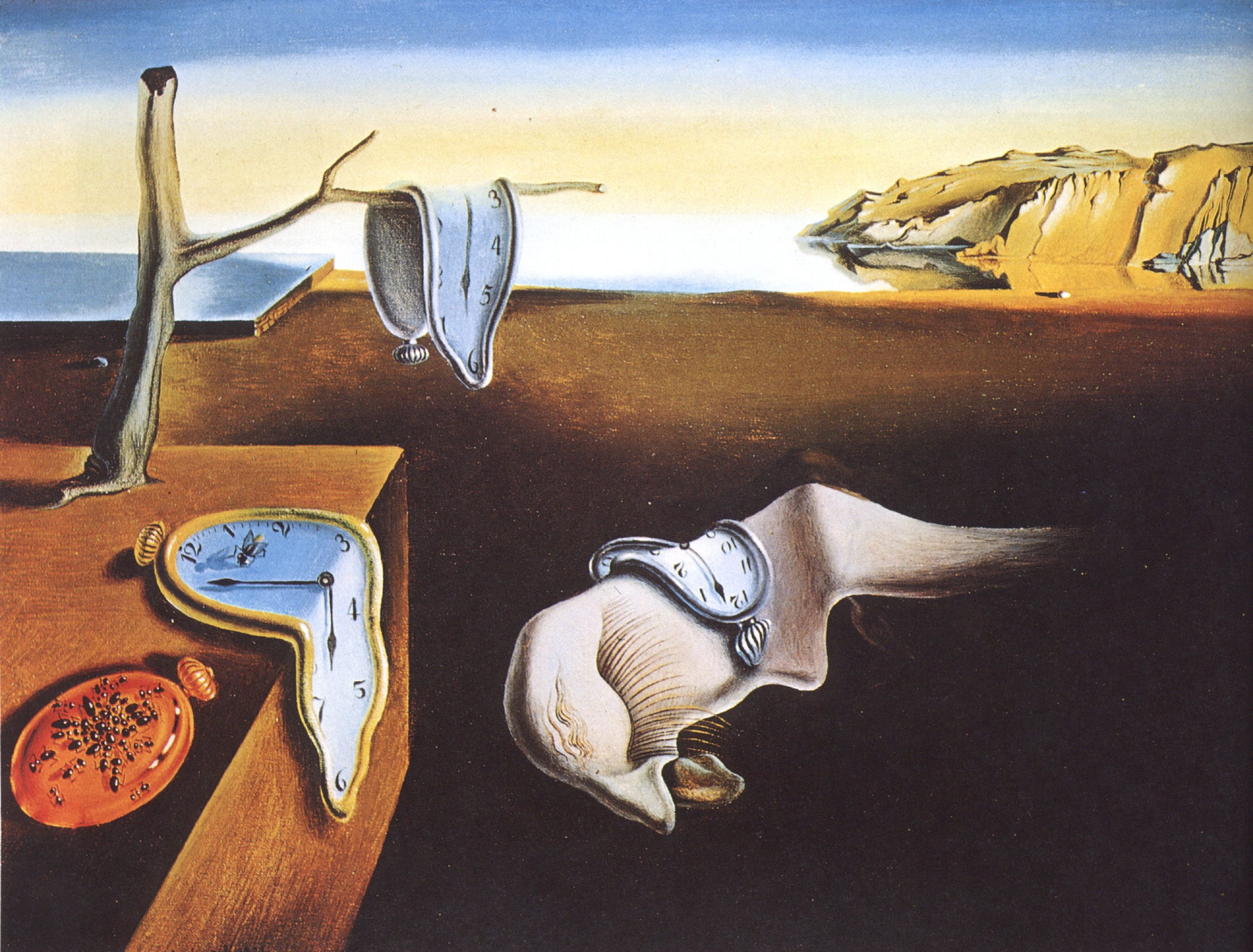

Salvador Dalí: "Swans reflecting elephants" y "La persistencia de la memoria"

Joan Miró: "Carnaval de Harlequin"

Error en la recogida de información

Nota: 6

Hoy día 9 de abril el profesor ha comenzado la clase repartiendo varios folios, apartados para subirlos al blog. Estos se les darán el próximo día a las personas que han estado de excursión, los que ni hayan ido a esta no tendrán opción de subir nota con estos apartados.

Después de esto, nos fuimos a la página 164. Esta habla sobre la edad de oro (golden age) que es la conocida entre los siglos XVI-XVII, y la edad de plata (silver age) la conocida en el siglo XX. También habla de Santiago Ramón y Cajal, el primer y último español que ha recibido un Premio Nobel de ciencias. Antoni Gaudi, el arquitecto creador de la Sagrada Familia, que murió joven atroprllado por un tranvía.

Los dirigibles. Sirvieron como medio de transporte de un país a otro, fueron la tecnología más avanzada en los años 20. En los años 30, se sustituyeron por los aviones al producirse un importante accidente de trafico con uno de los dirigibles.

Mujer peinándose, de Julio González.

En la página 166 se habla de los siguientes pintores:

Inspirados en el impresionismo:

Joaquín Sorolla: "Children in the sea" y "Y todavía dicen que el pescado es sano"

Inspirados en el expresionismo:

Francisco Hurrino: "Tablao Flamenco"

José Gutiérrez Solana: "El entierro de las sardinas"

Inspirados en el cubismo:

Pablo Picasso: "Science and charity".

-Blue period

-Rose period

También se destacan los artistas:

Salvador Dalí: "Swans reflecting elephants" y "La persistencia de la memoria"

Joan Miró: "Carnaval de Harlequin"

lunes, 2 de abril de 2018

1. El Antiguo Régimen.

Subido fuera de plazo, no se corrige,

ni suma ni resta

Se denomina Antiguo Régimen al período de tiempo que transcurre entre los siglos XVII y XVIII. En él tuvieron lugar un conjunto de transformaciones políticas, sociales y económicas que desembocaron en el inicio de la Edad Contemporánea.

A lo largo del Antiguo Régimen se produjeron cambios significativos que terminaron modificando aspectos destacados del sistema feudal:

- La consolidación del poder de los monarcas, que sometieron a los señores feudales e impusieron su autoridad a todos los estamentos sociales, creándose así la monarquía absoluta.

- El desarrollo de nuevas formas de producción artesanal y comercial, que consolidó la economía abierta frente a la economía cerrada característica del feudalismo.

- El ascenso de la burguesía, que consiguió un notable poder económico debido al control que ejerció sobre las nuevas formas de producción artesanal y comercial.

- El nacimiento de una nueva mentalidad, el Humanismo, basado en el entropocentrismo, que sustituía el pensamiento religioso medieval fundamentado en el teocentrismo.

- El avance de las ciencias y de la filosofía, que fueron sustituyendo el oscurantismo que caracterizó el pensamiento de la Edad Media.

- La creación de nuevos estilos artísticos, que se separaban del arte promovido exclusivamente por la Iglesia.

.jpg)

1.1. La política del Antiguo Régimen.

La monarquía absoluta.

La monarquía absoluta.

Durante el siglo XVII la monarquía absoluta se convirtió en la forma política característica del Antiguo Régimen. Se denominó absoluta porque el rey concentraba todos los poderes, y su autoridad no tenia ninguna limitación apoyándose en la creencia de que su poder provenía de Dios.

Francia se convirtió en el modelo de monarquía absoluta, debido a su monarca Luis XIV, conocido como "El Rey Sol". Para ejercer su autoridad absoluta utilizó varios medios: no convocar los Estados Generales para que no se limitaran sus poderes, controlar la administración, cuyos funcionarios aplicaban y ejecutaban las leyes, e intervenir en la economía del país con medidas proteccionistas, sobre todo, en la industria y el comercio.

Por el contrario, España, durante el reinado de los Austrias menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos II), inició su decadencia y la pérdida de su hegemonía en Europa. La causa principal fue la derrota de la Guerra de los 30 años, que enfrentó varios países europeos por el dominio de Europa y en la que España tuvo pérdidas territoriales importantes, como las Provincias Unidas (Holanda).

La monarquía parlamentaria en Inglaterra.

En Inglaterra, en 1642, el Parlamento se enfrentó al rey Carlos I, de la dinastía de los Estuardo, porque gobernaba de forma absoluta. Estalló una revolución que terminó por convertirse en una guerra civil entre los partidos del Parlamento y los partidos del rey (realistas). Carlos fue derrotado y ejecutado en 1649, dando paso a una República dirigida por Oliver Cromwell, uno de los líderes de la revolución. A su muerte, y tras un período de inestabilidad política, se estableció la monarquía absoluta con Carlos II, en 1660.

En 1688, ante el descontento por el absolutismo de Jacobo II, triunfó una segunda revolución conocida como <La Gloriosa>. Al quedar el trono vacante, por la huída del rey, se le ofreció a Guillermo de Orange, que juró la Declaración de Derechos (Bill off Rights), documento redactado por el Parlamento que se considera el precedente de las Declaraciones de Derechos y Libertades que posteriormente se firmaron en otros países.

En 1689 se estableció, en Inglaterra, una monarquía parlamentaria en la que el poder del rey quedaba limitado por las leyes aprobadas en el Parlamento. En 1707, los Parlamentos de Inglaterra y Escocia firmaron una serie de acuerdos por los que ambos países quedaron unidos y, desde entonces, el país pasó a denominarse Reino Unido de Gran Bretaña.

El Parlamento inglés estaba dividido en dos cámaras, que establecían una gran diferencia social entre sus miembros: la cámara alta, denominada de los Lores, en la que estaban representados los estamentos de la nobleza y el clero; y la cámara baja, conocida como la de los Comunes, en la que estaba representado el resto de la población, pero a la que solo accedían las personas con una elevada renta (grandes propietarios de tierras, importantes comerciantes e industriales, banqueros, etc.).

Luis XIV, de Hyacinthe Rigaud.

martes, 6 de marzo de 2018

5. La España franquista.

Seis errores en la transcripción

Nota: 6

El franquismo fue el modelo de Estado totalitario que impuso el general Francisco Franco en España desde 1939 (fin de la Guerra Civil) hasta 1975 (muerte de Franco).

A lo largo de su gobierno, Franco siempre mantuvo los mismos principios ideológicos que fueron la base del régimen franquista. Estos principios eran:

5.1. Evolución política del franquismo.

En la política interior, Franco mantuvo el estado totalitario; sin embargo, en política exterior evolucionó de una situación de aislamiento internacional a otra de apertura e integración en los organismos internacionales.

Política interior.

Francisco Franco impuso una dictadura: concentró todos los poderes, político y militar, en su persona (jefe del Estado, jefe del Gobierno y Generalísimo de los Ejércitos) e instauró un partido único (la Falange Española Tradicionalista y la JONS).

En las primeras décadas (1939-1959) organizó un estado totalitario a través de la promulgación de las Leyes fundamentales del Reino; conjunto de leyes dictadas por Franco que regulaban la vida política (Ley Orgánica del Estado...) y económico-laboral (Fuero del Trabajo). Estas leyes sustituyeron a la Constitución republicana.

En las últimas décadas (1959-1975) estableció el gobierno de los tecnócratas (políticos con formación técnica) con el objetivo de modernizar el país. Para ello eligió y nombró como ministros a especialistas en distintos campos: economía, sanidad, educación, etcétera. Además, designó al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor al título de rey.

Política exterior.

Las relaciones exteriores durante el franquismo siguieron esta evolución:

Nota: 6

El franquismo fue el modelo de Estado totalitario que impuso el general Francisco Franco en España desde 1939 (fin de la Guerra Civil) hasta 1975 (muerte de Franco).

A lo largo de su gobierno, Franco siempre mantuvo los mismos principios ideológicos que fueron la base del régimen franquista. Estos principios eran:

- El antiliberalismo (rechazo a la democracia) y anticomunismo. Se suprimieron todos los elementos democráticos de la anterior etapa republicana como, por ejemplo, la Constitución de 1931, el pluralismo político o los derechos y libertades de los ciudadanos. Además, los comunistas fueron considerados enemigos de España; por esta razón se prohibieron a los trabajadores sus medios reivindicativos (huelga y manifestación) y de defensa (sindicatos).

- El nacionalismo (defensa de la patria), centralismo (Estado unitario) y catolicismo (religión oficial del Estado). España debía ser unitaria, centralista y católica frente a la diversidad religiosa y regional. Por ese motivo se prohibió la libertad religiosa, el uso de las lenguas catalana, vasca y gallega y se derogaron los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco.

La población española, en general, adoptó una actitud pasiva (a pesar del rechazo ideológico de muchos al franquismo) por miedo al control policial y a la represión a la que eran sometidas las personas contrarias al régimen.

Los apoyos sociales del franquismo.

El ejército. Muchos militares participaron directamente en el poder político ejerciendo cargos en los diferentes ministerios.

La Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET Y DE LAS JONS). Partido único con gran poder e influencia. Sus miembros ocupaban puestos en la Administración y, a través de sus organizaciones, transmitían a la población los principios del franquismo.

La Iglesia católica. Apoyó al régimen, aunque en la década de los sesenta un sector de la Iglesia, influida por las doctrinas del Concilio Vaticano II (1962-1965), se desvinculó del franquismo.

Los monárquicos. Estos apoyaron a Franco durante la Guerra Civil con el deseo de que, al final de la contienda, se restaurase la monarquía. Estaban divididos en dos tendencias: los carlistas y los partidarios de Don Juan (hijo de Alfonso XII).

Los franquistas puros. Personas que mostraban una gran fidelidad a Franco.

Los apoyos sociales del franquismo.

El ejército. Muchos militares participaron directamente en el poder político ejerciendo cargos en los diferentes ministerios.

La Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET Y DE LAS JONS). Partido único con gran poder e influencia. Sus miembros ocupaban puestos en la Administración y, a través de sus organizaciones, transmitían a la población los principios del franquismo.

La Iglesia católica. Apoyó al régimen, aunque en la década de los sesenta un sector de la Iglesia, influida por las doctrinas del Concilio Vaticano II (1962-1965), se desvinculó del franquismo.

Los monárquicos. Estos apoyaron a Franco durante la Guerra Civil con el deseo de que, al final de la contienda, se restaurase la monarquía. Estaban divididos en dos tendencias: los carlistas y los partidarios de Don Juan (hijo de Alfonso XII).

Los franquistas puros. Personas que mostraban una gran fidelidad a Franco.

5.1. Evolución política del franquismo.

En la política interior, Franco mantuvo el estado totalitario; sin embargo, en política exterior evolucionó de una situación de aislamiento internacional a otra de apertura e integración en los organismos internacionales.

Política interior.

Francisco Franco impuso una dictadura: concentró todos los poderes, político y militar, en su persona (jefe del Estado, jefe del Gobierno y Generalísimo de los Ejércitos) e instauró un partido único (la Falange Española Tradicionalista y la JONS).

En las primeras décadas (1939-1959) organizó un estado totalitario a través de la promulgación de las Leyes fundamentales del Reino; conjunto de leyes dictadas por Franco que regulaban la vida política (Ley Orgánica del Estado...) y económico-laboral (Fuero del Trabajo). Estas leyes sustituyeron a la Constitución republicana.

En las últimas décadas (1959-1975) estableció el gobierno de los tecnócratas (políticos con formación técnica) con el objetivo de modernizar el país. Para ello eligió y nombró como ministros a especialistas en distintos campos: economía, sanidad, educación, etcétera. Además, designó al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor al título de rey.

Política exterior.

Las relaciones exteriores durante el franquismo siguieron esta evolución:

- Período de aislamiento internacional (1946-1951). Los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, como los Estados Unidos y Reino Unido, rechazaron la entrada de España en la ONU, por ser un régimen totalitario, y la excluyeron del Plan Marshall. La ONU, por su parte, decretó el bloqueo económico y diplomático de España como medida sancionadora.

- Período de integración internacional (1951-1962). Coincidieron con la Guerra Fría, el anticomunismo franquista y la situación estratégica del país fueron valoradas positivamente por el bloque occidental.

martes, 30 de enero de 2018

Diario de clases 45

Veinte faltas de ortografía

Nota: 8

Día 29 de enero.

VOCABULARY

Nota: 8

Día 29 de enero.

Comenzamos la clase recordando que durante el siglo XX hubo varios genocidios: el genocidio de los armenios, el genocidio de los judios... Este dio lugar a la legislación de la ONU que defiende los crímenes contra la humanidad. Tras la Segunda Guerra Mundial al genocidio de los gitanos de le dio menos importancia que al genocidio contra los judío debido a que estas formaron un estado judío que ha hecho todo lo posible para que se recuerde lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. No sabemos cuántos gitanos murieron porque al carecer de un estado y al ser nómadas no tenemos un registro fiable.

En Madrid hay una exposición sobre el exterminio. Este tubo lugar a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Fue paralelo a la Guerra pero no tenía nada que ver con ella.

Vimos las fotografías del siguiente enlace del blog de Julio:

Hay muchas fotos de cómo se asesinó a la gente durante la Segunda Guerra Mundial. A las afueras de cada ciudad había unas fosas enormes a las que se llevaron a los judíos. Allí se les desnudó para reutilizar todo lo que tenían, TODO: ropa, joyas, dientes, incluso el pelo, y después se les mató.Este genocidio es conocido como holocausto. A nadie se le ocurre revelarse porque las mujeres están muy preocupadas por sus hijos y los hombres preocupados por sus mujeres. El exterminio de tanta gente no era creíble por lo que las personas no estaban preocupadas hasta que sucedió.

La población alemana tras la Guerra Mundial decían que los nacis eran unos pocos y que la mayoría de los alemanes no tenían la culpa de lo que había pasado, de estos exterminios. Estudios de hoy confirman que la mayoría de los alemanes apoyaban a Hitler con esto. Hoy en día los alemanes están muy arrepentidos y siguen dando indemnizaciones a las familias de los fallecidos.

Un alumno preguntó si la idea de exterminar a tanta gente tubo lugar de in día para otro, a lo que Julio respondió que no, que la población tenía en cuenta las razas por culpa del racismo científico. Esta población tenía interiorizado que matar estaba en el orden natural de las cosas, que era lo normal.

Los alemanes anti nazis fueron los primeros en ir a los campos de concentración. Si en Alemania te oponías al gobierno acababas en un campo de concentración o con un tiro en la cabeza.

A lo largo de los años hubieron diferentes métodos de matar, desde los tiros hasta métodos científicos. Con estos métodos convirtieron a los campos de exterminio en fábricas de la muerte.

Matar gente causaba problemas a los verdugos. En relación con esto, vimos el siguiente fragmento:

En esta escena uno de los hombres se pone a tocar el piano para demostrar que aunque maten son gente normal que durante la guerra se dedicaron a matar a otra gente normal.

En muchos sitios los alemanes desenterraron las fosas comunes y quemaron los cadáveres para que no hubiese pruebas antes de que llegaran los soviéticos.

Quema de libros

Cuando los nazis llegan al poder, unas de las cosas que hacen es quemar todos los libros de todos los pensadores que no le gustaron.

Documental sobre lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial: <iframe src="https://player.vimeo.com/video/224492334" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Dentro de la siguiente entrada hay un enlace titulado `Si esto es un hombre´, un libro escrito por n superviviente de los campos de exterminio.

Matar gente uno por uno era un método muy lento, para agilizar este proceso asfixiaban a la gente dentro de los coches, pero tardaban mucho en morir y el coche quedaba hecho un asco. Alguien tubo la idea de mezclar mata ratas con un compuesto químico desinfectante que mataba todo enseguida y no dejaba rastro. En esto consistían los campos e exterminio. Para ver como funcionan las cámaras de gas el profesor puso el siguiente fragmento de la película "El niño del pijamas de rayas":

https://www.youtube.com/watch?v=HJqVeLx--eQ

La película "El juicio de Nuremberg" trata de como se juzga a 4 jueces nazis porque tras la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los que organizaron el holocausto, luego a los que dirigieron los campos de exterminio, los que eran guardias de estos campos y al final se juzgó a todos los que comitieron crímenes contra la humanidad.

Enlace del juicio: https://www.youtube.com/watch?v=m8azA-Mz8ZU

Final de la película: https://www.youtube.com/watch?v=Dv-57jCgCuI

La película "El juicio de Nuremberg" trata de como se juzga a 4 jueces nazis porque tras la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los que organizaron el holocausto, luego a los que dirigieron los campos de exterminio, los que eran guardias de estos campos y al final se juzgó a todos los que comitieron crímenes contra la humanidad.

Enlace del juicio: https://www.youtube.com/watch?v=m8azA-Mz8ZU

Final de la película: https://www.youtube.com/watch?v=Dv-57jCgCuI

Libro para el tercer trimestre: "Si esto es un hombre"

Fecha examen primer trimestre "El perfume": 8 de marzo.

VOCABULARY

- Beak Down: Hundimiento

- Primo: Primero (italiano)

Laura Ligero Carrillo 4ºB

jueves, 18 de enero de 2018

1. La situación internacional actual. La multipolaridad.

Nota: 8

1.1 El nuevo orden internacional.

1.1 El nuevo orden internacional.

En 1991 desapareció el orden bipolar marcado por la división del mundo en bloques, y se inició un nuevo orden unipolar en el que Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial. Pero desde principios del siglo XXI, y sobre todo desde la crisis económica de 2008, el mundo camina hacia la multipolaridad o toma de decisiones colectiva.

Las causas que han impulsado la multipolaridad son varias:

- La oposición que despierta la hegemonía estadounidense.

- El poder que mantienen otras potencias tradicionales, como Japón y la Unión Europea; y el auge económico de nuevas potencias emergentes, como los llamados BRICS y TICKS, que reclaman mayor poder en las decisiones mundiales.

- Y la impotencia de los países productores de petróleo.

1.2 El sistema mundial de Estados y sus conflictos.

En el mundo actual los países se agrupan formando grandes regiones de similares rasgos políticos, económicos, sociales y culturales. Estas regiones son la tradicional Tríada de poder-EE.UU., Japón y la UE-; el sureste de Asia -donde sobresalen las potencias emergentes de China y la India-; Rusia y las repúblicas de Asia central; el mundo árabe islámico; América Latina; y África subsahariana.

Las relaciones entre las regiones mundiales no son igualitarias, pues entre ellas existen grandes diferencias de poder y de influencia- Como resultado, desde el final de la Guerra Fría se han multiplicado las zonas de tensión y los conflictos internacionales.

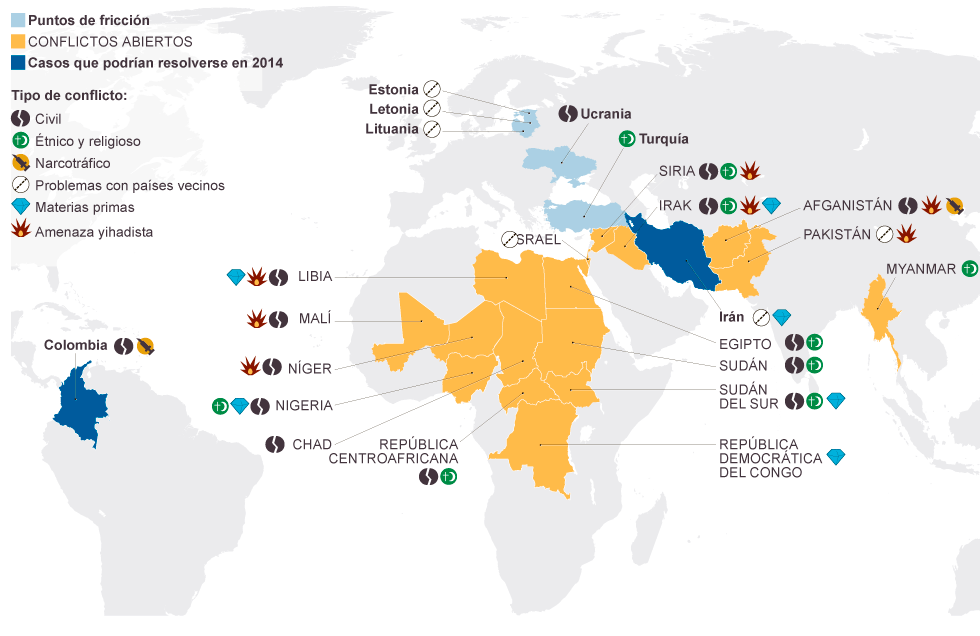

Las zonas de tensión principales se localizan en África, Oriente Medio y el sureste de Asia. Los conflictos internacionales actuales más frecuentes son los que enfrentan a dos o más países vecinos; es el caso de la India y Pakistán, las dos Coreas, y los países árabes e Israel. También abundan las guerras civiles, o enfrentamientos entre miembros de una misma sociedad.

Las causas de los conflictos pueden ser muy variadas:

- Políticas. En este grupo se incluyen las territoriales, es decir, por los límites fronterizos o por el afán de controlar territorios considerados estratégicos; las nacionalistas, por el deseo de autonomía o de independencia de ciertos territorios; y las que son consecuencia de cambios de régimen político y la búsqueda de libertades.

- Económicas. Las más frecuentes son por el control de recursos (agua, tierra, petróleo), o de minerales (diamantes, uranio, coltán).

- Otras causas de conflicto son las étnicas, motivadas entre el enfrentamiento entre grupos raciales; y las religiosas, si se enfrentan diferentes religiones (cristianismo e islamismo) o distintas confesiones de la misma religión (chiínes y suníes).

|

Laura Ligero Carrillo 4ºB

lunes, 15 de enero de 2018

7 La Guerra Civil: los bandos enfrentados.

Un punto más por ser diligente

Faltan las imágenes

Seis errores de transcripción

Nota: 4

La República en guerra.

En junio de 1936, el gobierno se vio desbordado ante el golpe militar. Azaña nombró jefe de gobierno a José Giral con la esperanza de que pudiera frenar la sublevación. Ante la negativa de la golpista de finalizar la rebelión, Giral disolvió el ejército y dio armas a los partidos y sindicatos del Frente Popular, organizados en comités obreros.

Numerosos sindicalistas de la CNT-FAI y también de la UGT aprovecharon el momento para llevar a cabo un proceso revolucionario. Los comités obreros repartieron tierras, colectivizaron fábricas y ejercieron una fuerte represión sobre los sospechosos de simpatizar con los sublevados (detenciones, fusilamientos, quema de iglesias...).

En septiembre de 1936, el socialista Largo Caballero, el líder más aceptado por el conjunto de las fuerzas de izquierda, formó un gobierno de republicanos, socialistas, comunistas e incluso anarquistas. Se creó el Ejército Popular con ayuda soviética y se trató de poner fin a la represión ejercida de forma incontrolada por los comités.

La derrotas militares aumentaron la división entre los partidos y sindicatos republicanos. El gobierno, con el apoyo de la mayoría de los partidos consideraba prioritario concentrarse en el esfuerzo militar para ganar la guerra, mientras que los grupos más radicales defendían la prioridad de profundizar en la revolución social.

Ante las propuestas gubernamentales de restringir el poder de los comités obreros, anarquitas y trotskistas del del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), defensores de un proceso revolucionario radical, se enfrentaron al gobierno en mayo de 1937, pero fueron derrotados.

El socialista Juan Negrín formó un gobierno en el que contó con el respaldo de los comunistas, cada vez más fuertes debido al apoyo soviético. Negrín planteó una propuesta de paz, los llamados Trece Puntos, que fue rechazada por Franco.

Los sublevados: La creación de una dictadura.

En la zona donde había triunfado el golpe militar, el ejército asumió el poder. Todos sus esfuerzos fueron dirigidos a lograr la victoria militar y a organizar un nuevo Estado de inspiración fascista, que anulara la legislación reformista de la República.

Tras algunos titubeos sobre a quién correspondía llevar la iniciativa, la Junta de Defensa Nacional -primera constitución del nuevo Estado- nombró a Francisco Franco generalísimo y jefe de gobierno (tanto Sanjurjo como Mola murieron en accidentes de aviación).

En abril de 1937, Franco decretó la unificación de falangistas y tradicionalistas en un partido único (FET y de las JONS), y un año después se creó el primer gobierno en Burgos, capital provisional del nuevo Estado.

Las principales medidas políticas del nuevo gobierno fueron la prohibición de partidos y sindicatos, a excepción de FET y de las JONS, la supresión de la Constitución y de los estatutos de autonomía, la recuperación del catolicismo como religión oficial del Estado y la anulación de todas las reformas republicanas.

La Revolución Social en el Bando Republicano.

La República contaba con el apoyo de amplios sectores de la población de características ideológicas diversas: republicanos moderados, reformistas, socialistas, nacionalistas de izquierda, comunistas y anarquistas. Todos defendían la legalidad republicana y la necesidad de cambios sociales y económicos.

Pero el sector más radical de la izquierda, cuya actuación en las primeras semanas de la guerra impidió el triunfo del golpe militar en muchas zonas de España, quiso aprovechar su fuerza para para impulsar una revolución social. La discusión entre la prioridad bélica o la necesidad de ahondar en el proceso revolucionario provocó, como hemos visto, numerosos enfrentamientos entre los leales a la República.

Los Milicianos.

El término "designa" a las fuerzas civiles voluntarias que, organizadas por sindicatos o partidos, participaron en la guerra al lado de la República.

En el primer año, se mantuvieron al margen de la autoridad del propio gobierno y entraron en conflicto con algunas de las decisiones gubernamentales. En 1937, todas las milicias quedaron integradas en el Ejército Popular, a pesar de la resistencia anarquista.

La colectivización de la economía.

Los selectores más radicales del bando republicano impusieron a partir de 1936 la colectivización de la producción y la supresión de la propiedad privada. También en el campo se formaron comunas autogestionadas de campesinos.

Un nuevo papel de las mujeres.

En el bando republicano, y especialmente entre las organizaciones más revolucionarias, se defendieron los derechos femeninos y la incorporación de las mujeres a los ámbitos social y laboral en pie de igualdad con los hombres.

En los primeros meses de la guerra se les permitió el alistamiento como milicianas, y su incorporación en la industrias de guerra fue muy importante durante todo el conflicto.

Laura Ligero Carrillo 4ºB

Faltan las imágenes

Seis errores de transcripción

Nota: 4

La República en guerra.

En junio de 1936, el gobierno se vio desbordado ante el golpe militar. Azaña nombró jefe de gobierno a José Giral con la esperanza de que pudiera frenar la sublevación. Ante la negativa de la golpista de finalizar la rebelión, Giral disolvió el ejército y dio armas a los partidos y sindicatos del Frente Popular, organizados en comités obreros.

Numerosos sindicalistas de la CNT-FAI y también de la UGT aprovecharon el momento para llevar a cabo un proceso revolucionario. Los comités obreros repartieron tierras, colectivizaron fábricas y ejercieron una fuerte represión sobre los sospechosos de simpatizar con los sublevados (detenciones, fusilamientos, quema de iglesias...).

En septiembre de 1936, el socialista Largo Caballero, el líder más aceptado por el conjunto de las fuerzas de izquierda, formó un gobierno de republicanos, socialistas, comunistas e incluso anarquistas. Se creó el Ejército Popular con ayuda soviética y se trató de poner fin a la represión ejercida de forma incontrolada por los comités.

La derrotas militares aumentaron la división entre los partidos y sindicatos republicanos. El gobierno, con el apoyo de la mayoría de los partidos consideraba prioritario concentrarse en el esfuerzo militar para ganar la guerra, mientras que los grupos más radicales defendían la prioridad de profundizar en la revolución social.

Ante las propuestas gubernamentales de restringir el poder de los comités obreros, anarquitas y trotskistas del del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), defensores de un proceso revolucionario radical, se enfrentaron al gobierno en mayo de 1937, pero fueron derrotados.

El socialista Juan Negrín formó un gobierno en el que contó con el respaldo de los comunistas, cada vez más fuertes debido al apoyo soviético. Negrín planteó una propuesta de paz, los llamados Trece Puntos, que fue rechazada por Franco.

Los sublevados: La creación de una dictadura.

En la zona donde había triunfado el golpe militar, el ejército asumió el poder. Todos sus esfuerzos fueron dirigidos a lograr la victoria militar y a organizar un nuevo Estado de inspiración fascista, que anulara la legislación reformista de la República.

Tras algunos titubeos sobre a quién correspondía llevar la iniciativa, la Junta de Defensa Nacional -primera constitución del nuevo Estado- nombró a Francisco Franco generalísimo y jefe de gobierno (tanto Sanjurjo como Mola murieron en accidentes de aviación).

En abril de 1937, Franco decretó la unificación de falangistas y tradicionalistas en un partido único (FET y de las JONS), y un año después se creó el primer gobierno en Burgos, capital provisional del nuevo Estado.

Las principales medidas políticas del nuevo gobierno fueron la prohibición de partidos y sindicatos, a excepción de FET y de las JONS, la supresión de la Constitución y de los estatutos de autonomía, la recuperación del catolicismo como religión oficial del Estado y la anulación de todas las reformas republicanas.

La Revolución Social en el Bando Republicano.

La República contaba con el apoyo de amplios sectores de la población de características ideológicas diversas: republicanos moderados, reformistas, socialistas, nacionalistas de izquierda, comunistas y anarquistas. Todos defendían la legalidad republicana y la necesidad de cambios sociales y económicos.

Pero el sector más radical de la izquierda, cuya actuación en las primeras semanas de la guerra impidió el triunfo del golpe militar en muchas zonas de España, quiso aprovechar su fuerza para para impulsar una revolución social. La discusión entre la prioridad bélica o la necesidad de ahondar en el proceso revolucionario provocó, como hemos visto, numerosos enfrentamientos entre los leales a la República.

Los Milicianos.

El término "designa" a las fuerzas civiles voluntarias que, organizadas por sindicatos o partidos, participaron en la guerra al lado de la República.

En el primer año, se mantuvieron al margen de la autoridad del propio gobierno y entraron en conflicto con algunas de las decisiones gubernamentales. En 1937, todas las milicias quedaron integradas en el Ejército Popular, a pesar de la resistencia anarquista.

La colectivización de la economía.

Los selectores más radicales del bando republicano impusieron a partir de 1936 la colectivización de la producción y la supresión de la propiedad privada. También en el campo se formaron comunas autogestionadas de campesinos.

Un nuevo papel de las mujeres.

En el bando republicano, y especialmente entre las organizaciones más revolucionarias, se defendieron los derechos femeninos y la incorporación de las mujeres a los ámbitos social y laboral en pie de igualdad con los hombres.

En los primeros meses de la guerra se les permitió el alistamiento como milicianas, y su incorporación en la industrias de guerra fue muy importante durante todo el conflicto.

Laura Ligero Carrillo 4ºB

domingo, 26 de noviembre de 2017

1. La dictadura de Franco y sus apoyos.

Una falta de ortografía

Nota: 9

1.1 La evolución del franquismo.

Tras vencer en la Guerra Civil, el general Francisco Franco impulsó una dictadura similar a lis totalitarismos italiano y alemán, Pero, a diferencia de estos, no cayó tras la Segunda Guerra Mundial, sino que se mantuvo hasta la muerte de Franco en 1975.

En este amplio espacio de tiempo suelen diferenciarse dos etapas en la evolución del régimen:

Los apoyos ideológicos.

Desde sus inicios en 1939, el régimen franquista rechazó el liberalismo económico y el comunismo; se declaró enemigo del parlamentarismo y de las libertades; y se apoyó en ideologías conservadoras.

Los apoyos políticos y sociales.

En el interior del país, el régimen franquista contó con apoyos políticos y sociales que fueron variando con el tiempo.

Laura Ligero Carrillo 4ºB

Nota: 9

1.1 La evolución del franquismo.

Tras vencer en la Guerra Civil, el general Francisco Franco impulsó una dictadura similar a lis totalitarismos italiano y alemán, Pero, a diferencia de estos, no cayó tras la Segunda Guerra Mundial, sino que se mantuvo hasta la muerte de Franco en 1975.

En este amplio espacio de tiempo suelen diferenciarse dos etapas en la evolución del régimen:

- Entre 1939 y 1959, se sentaron las bases legales del nuevo Estado; se llevó a cabo una dura represión política; se practicó una política de autosuficiencia económica; y el país vivió aislado de la comunidad internacional.

- Entre 1959 y 1975, creció la oposición de la dictadura y el régimen entró en una progresiva crisis; se abandonó la autarquía y se alcanzó un elevado crecimiento; y el régimen mejoró su situación internacional.

Los apoyos ideológicos.

Desde sus inicios en 1939, el régimen franquista rechazó el liberalismo económico y el comunismo; se declaró enemigo del parlamentarismo y de las libertades; y se apoyó en ideologías conservadoras.

- El fascismo. Por influencia de esta ideología todo el poder se concentró en la persona de Franco, "Caudillo de España por la gracia de Dios". Se prohibieron los partidos políticos, sustituidos por una organización única, el Movimiento Nacional, que engloba a los organismos de régimen, y se adoptaron manifestaciones externas fascistas como el saludo, canciones, los uniformes para militares, y el emblema de yugo y las flechas.

- El nacionalcatolicismo. Consistió en una estrecha relación entre el Estado y la Iglesia católica. Esta legitimó el golpe de Estado franquista -el llamado Alzamiento Nacional-, consideró la Guerra Civil como una cruzada contra el ateísmo marxista, y apoyó al régimen franquista. A cambio, el Estado se declaró católico, apoyó la práctica y la enseñanza católica, y concedió numerosos privilegios a la Iglesia.

- El tradicionalismo español. Tomó como modelo histórico a imitar las épocas de los Reyes Católicos y los de Asturias. Y consideró la historia posterior, marcada por la adopción de las ideas de la ilustración y del liberalismo, como un lamentable error que había conducido a la decadencia española.

- La unidad y exaltación de la patria. Supuso la abolición de los estatutos de autonomía y la prohibición de cualquier manifestación nacionalista, como la lengua o las banderas. Además, se fomentaron los valores patrióticos y la unidad de la patria mediante los desfiles, los himnos y la exaltación de la bandera nacional.

Los apoyos políticos y sociales.

En el interior del país, el régimen franquista contó con apoyos políticos y sociales que fueron variando con el tiempo.

- Los apoyos políticos principales fueron la Falange, que se encargó de la propaganda ideológica y del control social a través de organizaciones como el Frente de Juventudes, la OJE, la Sección Femenina y el Auxilio Social; los militares, que ocuparon grandes cargos políticos y controlaron el orden público; muchos católicos; y los monárquicos, que en los primeros momentos apoyaron a Franco pensando que establecería pronto la monarquía.

- Los apoyos sociales fueron inicialmente los terratenientes, los medianos propietarios agrarios del norte y del centro peninsular, los empresarios industriales, los financieros y muchos funcionarios que componían la burocracia del régimen.

Laura Ligero Carrillo 4ºB

jueves, 23 de noviembre de 2017

Diario de clases 26

Nota: 5

Al comienzo de la clase el profesor repartió varios apartados de los bloques 3, 4, 7 y 8. Cuando se sube un texto hay que repasarlo antes de subirlo para no tener fallos. Burgos, Bancalero, Castro y Hakobyan deberán subir antes del viernes el texto que el profesor les entregó días anteriores con la etiqueta "bloque V2". Los siguientes bloques tienen como plazo límite el domingo:

Al comienzo de la clase el profesor repartió varios apartados de los bloques 3, 4, 7 y 8. Cuando se sube un texto hay que repasarlo antes de subirlo para no tener fallos. Burgos, Bancalero, Castro y Hakobyan deberán subir antes del viernes el texto que el profesor les entregó días anteriores con la etiqueta "bloque V2". Los siguientes bloques tienen como plazo límite el domingo:

- Aguilar, Baena, Bancalero, Bautista y Burgos subirán los textos con la etiqueta "bloque 3 Vicens".

- Cabezas, José Carmona y Raúl Carmona usaran la etiqueta "bloque 4 Vicens B".

- Castro, Alvaro Espejo, Sergio Espejo y González, etiqueta "bloque 3 Vicens B".

- Heredia, Hidalgo, Ávaro Leiva, Ligero, Navarro, Morales, Reina, Ríos y Rivas, "bloque 7".

- Araceli Ruiz, "bloque 3 Anaya".

- Rosa Ruiz, Rodriguez, Sánchez y Sidi, "bloque 8".

La explicación comenzó en el mapa de la página 110: en el año 1900 los europeos gobernaban todo el mundo. En ese tiempo muchos estados eran "estados tapón", que eran estados separados de otros para no tener conflictos. Por ejemplo, Afganistán, Persia y Tailandia. Arabia no es unos de estos estados ya que en ese territorio no hay nada, por eso los británicos solo ocuparon la costa debido a que de allí se podía extraer petroleo.

Página 108: Liberia estaba muy influida por el Reino Unido y por esta razón los europeos no la conquistaron. Estos no tenían poder sobre los territorios independientes.

El imperialismo extrae riqueza y controla la vida de todo el mundo. En Europa piensan que tener colonias es bueno y todos quieren tenerlas.

El exceso de población en Gran Bretaña da lugar a que la población emigre a otros países para tener un trabajo en el que cobra más y tiene mejores condiciones, aun que realicen el mismo trabajo.

Revolución Meijí (1615-1868).

Esta fue la mayor guerra producida en Japón. Los Tokugawa era la familia que gobernó en este territorio durante los años de guerra y prohibieron la entrada y salida del país, salvo en un par de puertos para poder exportar e importar productos. Tenían un ejército enorme y fue el primer país en poner leyes para proteger los bosques. En 1868, los europeos llegaron a Japón, con armas muy avanzadas buscando acuerdos de comercio. La familia Tokugawa se rindió ante el avance en armas y el ejército que poseían los europeos. Estos provocaron un golpe de estado y quitaron a los Tokugawa del gobierno y se apoderó el emperador Meijí. Después de esto, Japón se industrializó en un plazo de 20 años a causa de la numerosa población, el aumento de dinero por la invasión de otros países para conseguir recursos y la cantidad de personas con conocimientos.

Los japoneses entraron en una guerra con Rusia en 1904 que duró un año, para demostrarles a los europeos que tenían el mismo desarrollo que ellos.

En España tardaron más en educar a los niños por culpa de la Guerra Civil y la falta de dinero.

Página 137: Durante la Segunda Guerra Mundial, Corea pertenecía a Japón. Después de esta, los rusos se quedaron con los territorios de Corea del Norte, que se convirtió en una dictadura, la cuál se ha ido empobreciendo. Los habitantes de este país escapaban a China para ser esclavos allí porque preferían eso antes que morir de hambre; y los americanos con los territorios de Corea del Sur, esta se convirtió en una democracia y es un país muy avanzado.

A finales del siglo XIX los europeos están muy avanzados, pueden ir a cualquier sitio y se apodera de todo el mundo. Europa se enriquece por el robo a otros países

El próximo día, Ryan nos hará una exposición sobre el contenido de la página 108 y Julio hablará sobre el racismo científico.

Laura Ligero Carrillo 4ºB

domingo, 12 de noviembre de 2017

Revolución Industrial

Nota: 10

Las nuevas tecnologías surgieron en las escuelas técnicas y laboratorios: en este campo, Alemania y Estados Unidos volvieron a aventajar a Gran Bretaña.

Además, los inventos y novedades tecnológicas de la primera industrialización permanecieron, por lo general, en el ámbito de la producción y de la industria. Pero las innovaciones del período 1870-1914 tuvieron, en un tiempo relativamente breve, un gran impacto en la vida cotidiana de las personas, algo que jamás se había experimentado.

Desarrollo del sector servicios.

Durante la época del gran capitalismo. Comenzó un crecimiento sostenido del sector terciario. En toda Europa aumentaron los puestos de trabajo en oficinas (paralelamente se propagó su herramienta emblemática, la máquina de escribir Remington en 1973), tiendas, bancos y compañías de seguros.

A finales del siglo comenzaron a surgir nuevas actividades profesionales, como las ventas y la publicidad (grandes almacenes, ventas a plazos, marketing) en las que Estados Unidos se colocó a la cabeza. También se profesionalizaron y crecieron la administración pública y la enseñanza.

El desarrollo del sector servicios tuvo una importante consecuencia social: la incorporación, todavía muy lenta, de la mujer al mundo laboral.

Intervención del estado.

Fuera de Gran Bretaña, la industrialización fue fomentada e impulsada por el Estado mediante políticas económicas proteccionistas. Estas últimas establecían aranceles elevados y derechos de aduana que dificultaban la entrada de productos extranjeros y reservaban los mercados interiores y coloniales a la producción nacional.

La intervención del estado en la industrialización se generalizó a partir de 1875. En los casos en que no existía una burguesía comercial que aportara los capitales y las ideas, el Estado la sustituyó llevando a cabo acciones como las siguientes:

Transformaciones en la financiación de las empresas.

La industrialización británica se había desarrollado gracias al impulso de empresarios que reinvertían una parte importante de sus beneficios en el negocio familiar, pues la empres quedaba en manos de sus herederos.

Sin embargo, en el continente europeo y en Estados Unidos la financiación empresarial utilizó tres instrumentos básicos:

Laura Ligero Carrillo 4ºB

Las nuevas tecnologías surgieron en las escuelas técnicas y laboratorios: en este campo, Alemania y Estados Unidos volvieron a aventajar a Gran Bretaña.

Además, los inventos y novedades tecnológicas de la primera industrialización permanecieron, por lo general, en el ámbito de la producción y de la industria. Pero las innovaciones del período 1870-1914 tuvieron, en un tiempo relativamente breve, un gran impacto en la vida cotidiana de las personas, algo que jamás se había experimentado.

Desarrollo del sector servicios.

Durante la época del gran capitalismo. Comenzó un crecimiento sostenido del sector terciario. En toda Europa aumentaron los puestos de trabajo en oficinas (paralelamente se propagó su herramienta emblemática, la máquina de escribir Remington en 1973), tiendas, bancos y compañías de seguros.

A finales del siglo comenzaron a surgir nuevas actividades profesionales, como las ventas y la publicidad (grandes almacenes, ventas a plazos, marketing) en las que Estados Unidos se colocó a la cabeza. También se profesionalizaron y crecieron la administración pública y la enseñanza.

El desarrollo del sector servicios tuvo una importante consecuencia social: la incorporación, todavía muy lenta, de la mujer al mundo laboral.

Intervención del estado.

Fuera de Gran Bretaña, la industrialización fue fomentada e impulsada por el Estado mediante políticas económicas proteccionistas. Estas últimas establecían aranceles elevados y derechos de aduana que dificultaban la entrada de productos extranjeros y reservaban los mercados interiores y coloniales a la producción nacional.

La intervención del estado en la industrialización se generalizó a partir de 1875. En los casos en que no existía una burguesía comercial que aportara los capitales y las ideas, el Estado la sustituyó llevando a cabo acciones como las siguientes:

- Promover el ferrocarril.

- Crear la legislación adecuada.

- Fomentar la concentración de empresas.

Transformaciones en la financiación de las empresas.

La industrialización británica se había desarrollado gracias al impulso de empresarios que reinvertían una parte importante de sus beneficios en el negocio familiar, pues la empres quedaba en manos de sus herederos.

Sin embargo, en el continente europeo y en Estados Unidos la financiación empresarial utilizó tres instrumentos básicos:

- La banca, que empezó a invertir en empresas industriales.

- Las sociedades anónimas por acciones, es decir, empresas que emitían títulos -acciones-, a su vez adquiridos por los inversionistas que financiaban la empresa a cambio de una parte de los beneficios o dividendos que esta obtuviera.

Laura Ligero Carrillo 4ºB

Suscribirse a:

Entradas (Atom)